百日咳|日本疫情一周新增逾千例 新潟縣病例數最多

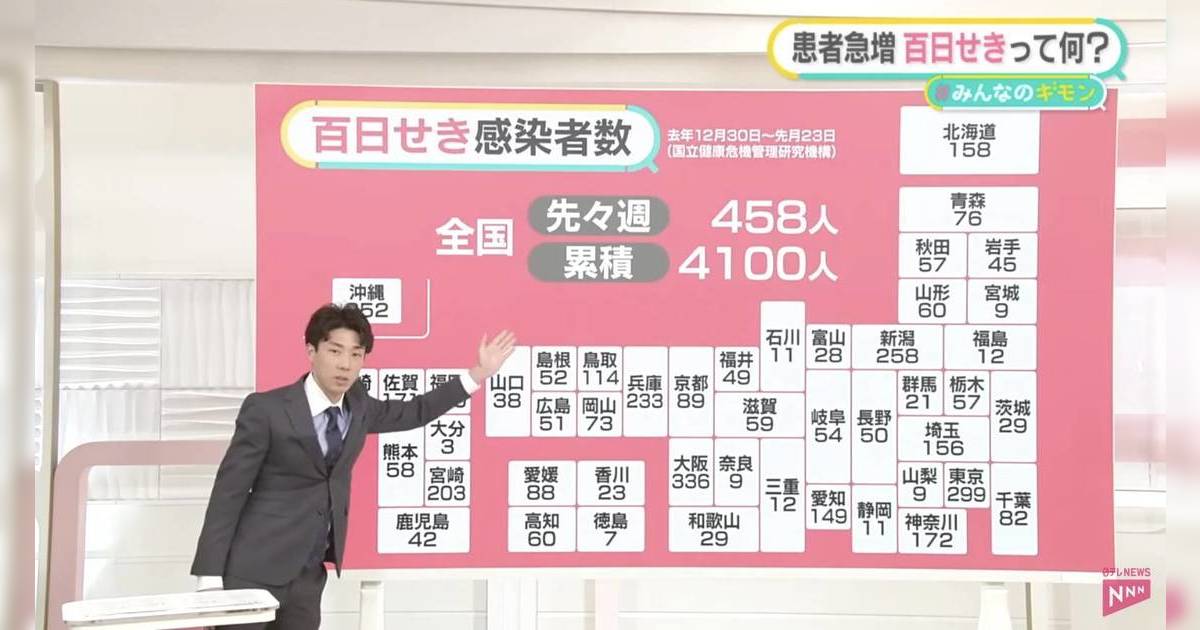

各地區疫情嚴峻,其中以新潟縣病例數最多,高達99宗,其次依序為東京都(89宗)、兵庫縣(86宗)及宮崎縣(72宗)等。更令人憂心的是,東京都已傳出一宗新生嬰兒因感染百日咳而死亡的案例,顯示疫情對幼兒的威脅不容小覷。此外,大阪及沖繩兩地亦發現具抗藥性的百日咳菌株,為疫情控制增添變數。

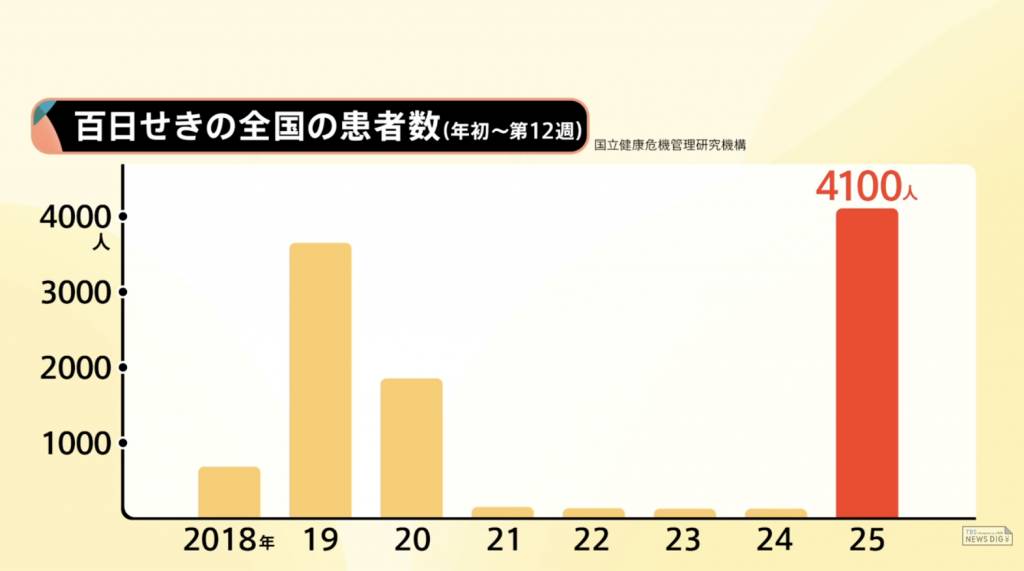

百日咳|日本今年累計4,771宗 超越2024年全年總數

截至今年3月30日,日本已累計通報4,771宗百日咳病例,不僅超越2024年全年總數4,054宗,且疫情有向年齡較大族群蔓延的趨勢。目前,5至15歲學童仍是感染風險最高的群體,佔總病例數的40%,但20至30歲組別的感染比例亦佔約15%,顯示百日咳已不再僅限於兒童疾病。

百日咳|傳染力勁過新冠肺炎 嚴重者或咳至肋骨斷裂

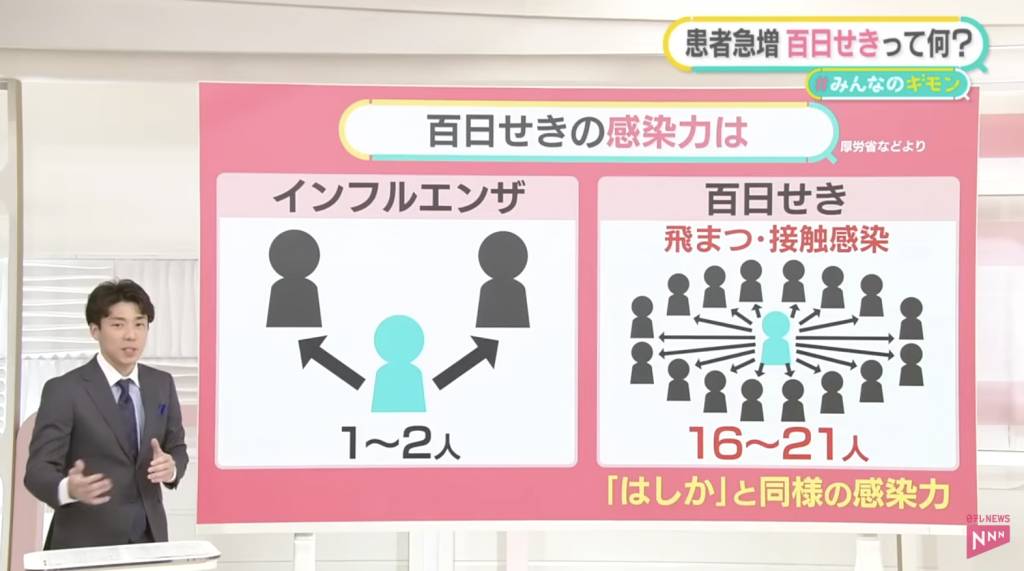

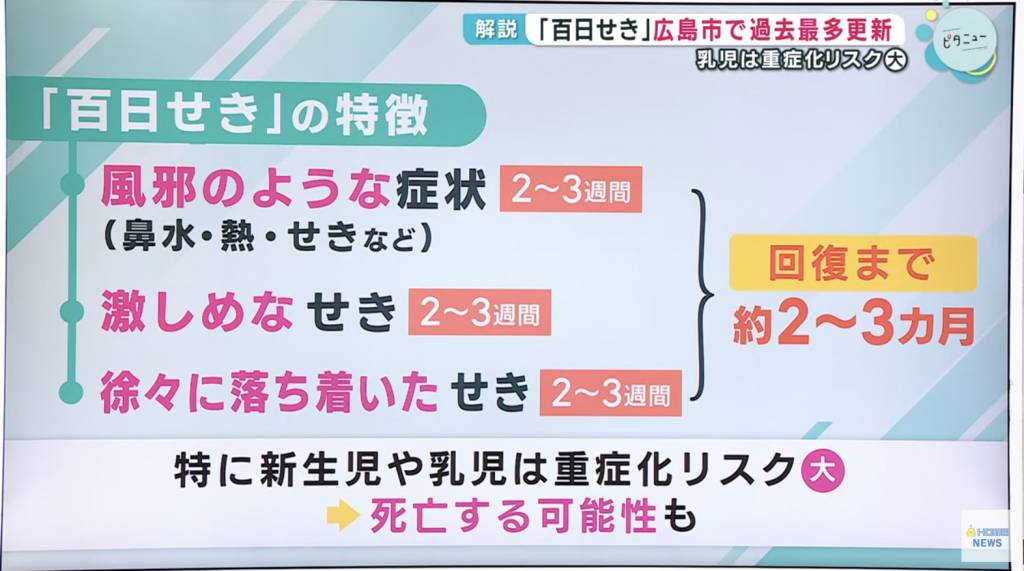

百日咳的主要傳播途徑是透過直接接觸患者咳嗽或打噴嚏時產生的飛沫,或接觸患者呼吸道分泌物而感染。潛伏期一般為4至21天,通常約7至10天。百日咳由百日咳博德氏桿菌(Bordetella pertussis)引致,初期症狀類似普通感冒,包括流鼻水、輕微咳嗽、打噴嚏及低燒,但隨後咳嗽會加劇,出現劇烈陣發性咳嗽,甚至伴隨高頻喘鳴,嚴重者可能咳至肋骨斷裂,嬰幼兒感染後風險更高,可能導致肺部感染、抽搐、昏迷甚至死亡。香港呼吸系統科專科醫生曹忠豪接受傳媒訪問時指出,百日咳的傳染力遠高於流感和新冠肺炎,一名患者可傳染14至17人,與麻疹病毒相當。由於初期症狀不明顯,容易被誤認為普通感冒,實際感染數字可能遠高於確診數。

百日咳|專家提醒1956年或之前出生的人士要小心

面對日益嚴峻的百日咳疫情,日本政府及醫療機構正積極研擬應對措施,並呼籲民眾加強個人衛生習慣,勤洗手、戴口罩,以降低感染風險。同時,曹醫生提醒,孕婦及幼童等高風險族群應特別留意,若出現咳嗽不止、呼吸困難等症狀,應儘速就醫診斷,及早接受治療。此外,因香港於1957年才開始為兒童接種百日咳疫苗,1956年或之前出生的人士很可能從未接種過任何百日咳疫苗,免疫力較弱,故建議這些高風險群組應接種預防百日咳的疫苗,以加強保護。