一家十口拎4萬綜援惹熱議

早前,社會福利署宣布推行新的「失業受助人士支援計劃」,規定所有身體健全且正在領取綜合社會保障援助(綜援)的失業人士,每週須參與至少一小時的無償工作,直至他們找到有薪工作或重返主流教育。此計劃引發社會廣泛關注,支持者認為可防止濫用福利,但也有人質疑政策是否真正有效應對就業問題。

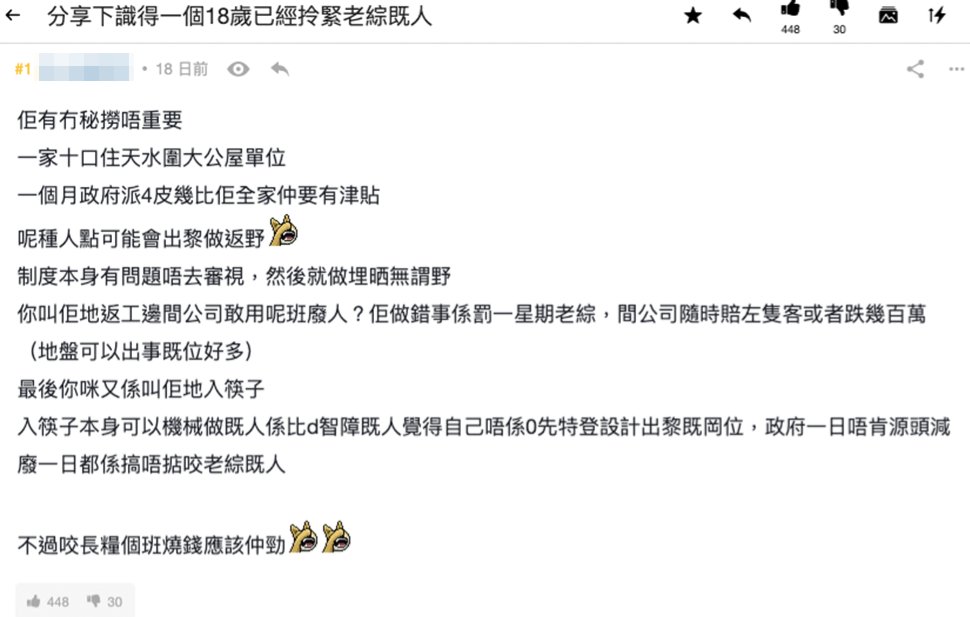

此政策公佈後,不少市民在網上討論其影響。有網民在討論區分享個人觀點,指自己認識一個十人同住的綜援家庭,甚至連年僅18歲的年輕成員也已領取「長期綜援」,全家每月共獲超過四萬元援助金,卻無意重返職場。他認為現有綜援制度存在漏洞,導致部分人選擇「依賴政府」,而非積極尋找工作。

這則貼文引起熱烈討論,有人支持樓主的看法,批評現行制度養成「大懶蟲」,讓部分領取綜援人士失去工作動力、即使政府實行新政策,每週僅一小時的無償工作根本無助於提升就業意願:「十個之中是但幾個去做地盤出cash,爽歪歪」、「最細都18歲可以自力更生啦下馬?」、「好快變中產」、「 隨時有錢過你啦,做三行接裝修做,現金交易你點知」、「我鄉下一個同鄉,生著四個小朋友全家6口在港吃綜援9年,夫妻一人去偷做出現金,去年回老家建了一棟兩百幾万的樓房,唉!可憐那些交稅的香港人。如果傷殘可以理解,點解健康人又可以批綜援?」

然而,亦有意見反駁,指申請綜援並非易事,一家十口領取四萬元並非過於優渥的生活條件,而且許多領取綜援者並非主動選擇失業,而是因為個人或家庭因素導致難以就業。根據「失業受助人士支援計劃」要求受助人從事短時間的無償工作,並規定若違反條例,將被罰暫停七日綜援金。政府希望藉此鼓勵領取綜援人士重返社會,減輕公共財政負擔。